子どもたちの体力向上を目指す新たな取り組み - Pestalozziと早稲田大学の共同研究

1. 共同研究の背景

近年、12歳以下の子どもたちの体力低下が深刻な社会問題として取り沙汰されています。特に、1985年頃をピークに、体力の低下傾向が顕著であり、2020年のコロナ禍がその現象に一層拍車をかけています。子どもたちの健康を守り、体力向上を促進するため、美しい体力習慣を身につける手法が求められています。しかし、全国で実施されている新体力テストは、他の項目と併せて大人数で行うため、年1回の測定となり、子どもたちが自らの体力を感じる機会は限られています。

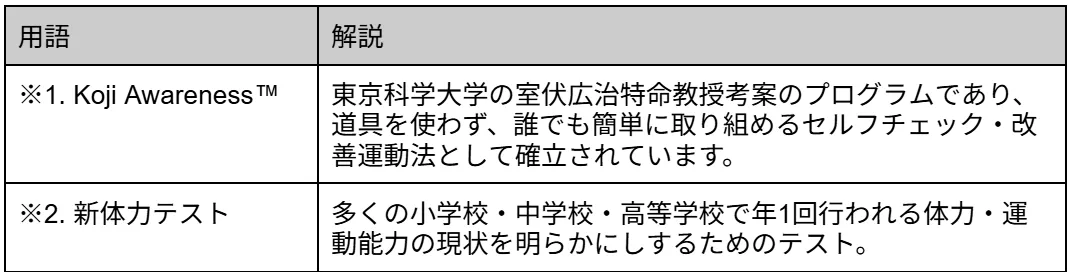

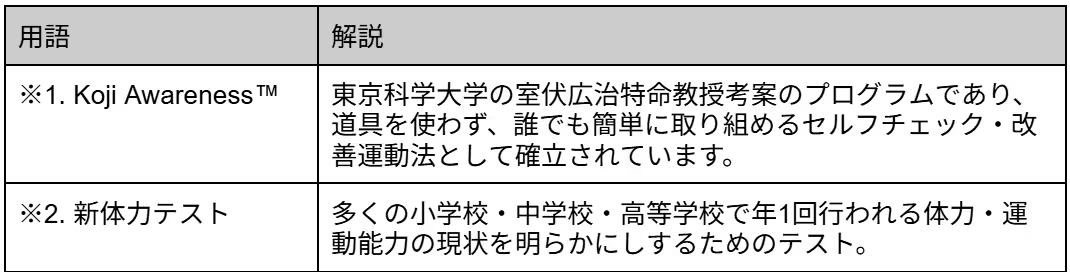

Pestalozzi Technology株式会社(以下、ペスタロッチ)では、学校現場から子どもたちが手軽に自分の体力を把握できる方法の要望があり、「Koji Awareness™」(以下KA)という道具なしで行える自体力評価プログラムに注目しました。しかし、KAの知見が不足していたため、子どもへの適用に課題を感じていました。そこで、早稲田大学スポーツ科学学術院の金岡恒治研究室と共同研究を実施し、KAを子ども向けに実用化することが決定しました。

2. 共同研究の概要

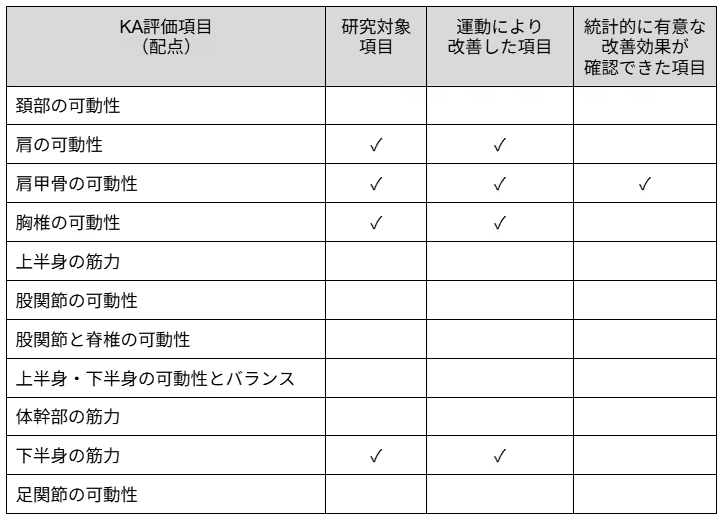

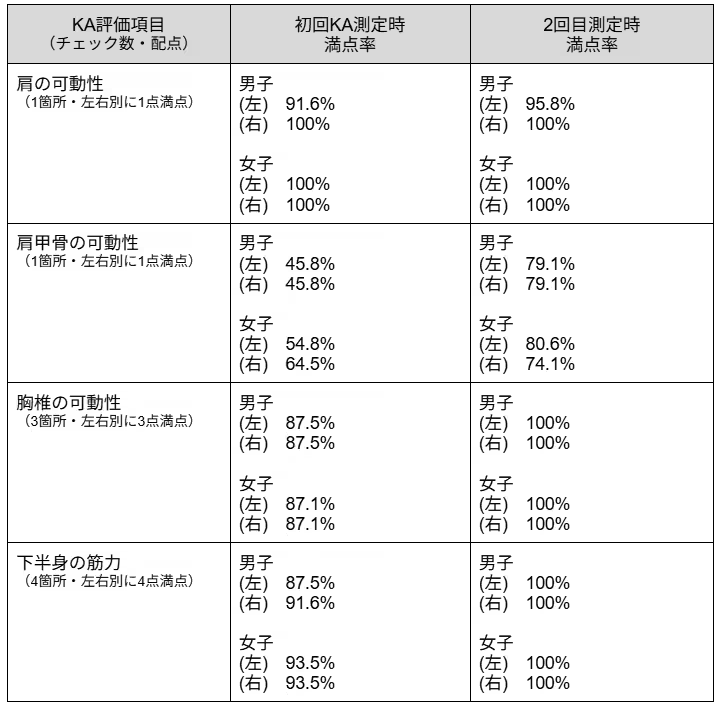

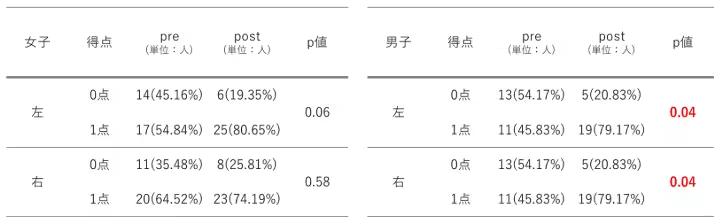

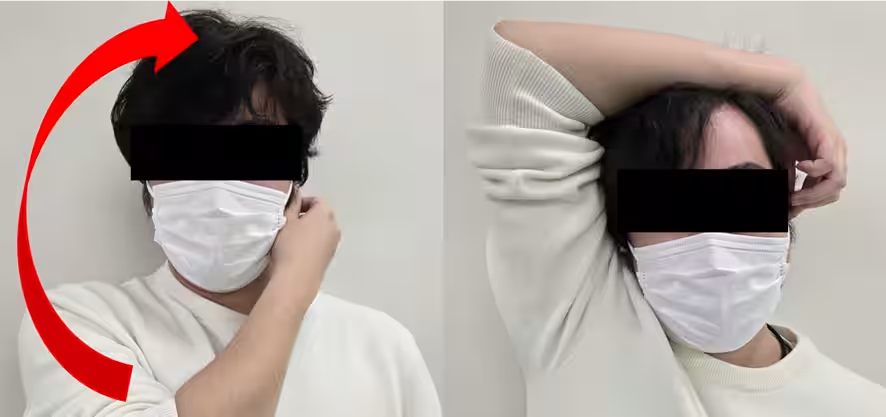

本研究では、小学5・6年生を対象にKAの有用性を検証し、改善運動が運動器に与える影響を評価しました。参加者計65名を対象に、道具を使用せずに全身の運動機能を自己評価できるKAの4項目を測定。約2ヶ月の改善運動を経て再度同じ測定を行い、55名(男子24名・女子31名)のデータを解析しました。

初回測定時には、肩の可動性や胸椎の可動性、下半身の筋力で満点に近い子どもが多かったため、改善の余地は少ない傾向が見られました。しかし、男子の肩甲骨の可動性においては統計的に有意な改善が見られ、満点を達成した児童の数が増加しました。この結果から、改善運動が一定の効果をもたらす可能性が示唆されました。

3. 研究の波及効果、今後への期待

今回の研究により、運動が苦手な子どもたちを見極める手助けができる可能性があると考えられます。KAを実施することで、運動が不得意な子どもを早期に発見し、その子に適したサポートを行う機会が増えるかもしれません。また、新体力テストが行われない場合でも、KAを通じて子どもたちの体力を評価し、個別の指導が可能になることが期待されます。

一方で、今回は運動が得意な子どもについてはその有用性の評価ができなかったため、今後は未測定の項目の検討やKAの妥当性をより深く探求していきます。さらに、KAの難易度調整や他の評価項目の調査を進め、中学生や高校生への応用も視野に入れ、幅広い層に向けた健康評価の指標へと発展させていく計画です。

4. 専門家の意見

早稲田大学の金岡教授は、子どもたちの運動機能の発達は一生にわたる健康に影響を及ぼす重要な要素であると述べています。KAを通じて自分に不足している身体機能を認識し、それを高めることが健康寿命を延ばす鍵であると強調しました。また、ペスタロッチの活動が国民の健康リテラシーを高める一助となることを期待しています。

5. まとめ

今後もPestalozzi Technologyと早稲田大学は、この共同研究を通じてKAの可能性を追求し、子どもたちの運動機能向上に寄与するための活動を続けていきます。子どもたちが健やかに成長し、豊かな未来を築ける社会の実現を目指していく所存です。《削除不要な詳細な情報については省略となっています。》

関連リンク

サードペディア百科事典: 早稲田大学 Pestalozzi Koji Awareness

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。